Der deutsche ESC-Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ ist vorbei, Lord Of The Lost haben mit „Blood & Glitter“ gewonnen. Hier sind unsere fünf Beobachtungen zur Show.

01. Endlich mehr Vielfalt

Im vergangenen Jahr prasselte in den sozialen Netzwerken sehr viel Kritik auf den NDR ein – die sechs Acts von „Germany 12 Points“ waren allesamt radiopoppig und zu gleichförmig. Dieses Mal gab es einen anderen Ansatz, der sich ausgezahlt hat. Die neun Acts brachten eine große Vielfalt in den Wettbewerb – von Ballermann-Schlager über farbenfrohen Metal und Emo-Punk bis hin zu gefühlvollem Pop war alles dabei. Auch wenn sich nicht alle Teilnehmenden mit ihrem Staging einen Gefallen taten (Stichwort Felsbrocken!), hatten alle eine ausgeklügelte Bühnenshow mitgebracht und so die Sendung aufgewertet.

Und trotz aller Unterschiede gingen die Künstler*innen respektvoll miteinander um. Lord Of The Lost coverten im Vorfeld etwa die acht anderen Songs und auch in den sozialen Medien fanden sich immer wieder gegenseitige Kommentare. Selbst Ikke Hüftgold, der musikalisch mit seinem ironischen Ansatz eher am Rand stand, bekundete seine Sympathien für Lord Of The Lost und tauschte mit Will Church vorab Songcover aus. Am Ende feierten alle gemeinsam die Sieger bei ihrem erneuten Auftritt auf der Bühne. Bezeichnend war zudem eine Szene nach der Show, als Lord Of The Lost über eine Empore in den MMC Studios in Richtung Backstage-Bereich liefen, unten Ikke Hüftgold erblickten und gut gelaunt sein „Lalala“ anstimmten. Bis auf Frida Gold, die am Ende wegen Krankheit leider gar nicht starten konnten, waren zudem alle Acts im Vorfeld sehr zugänglich und immer für nette (Presse-)Gespräche zu haben. Fazit: Diese bunte Truppe hat einfach Spaß gemacht!

02. Der richtige Act gewinnt

Lord Of The Lost waren durchschnittlichen ARD-Zuschauer*innen im Vorfeld von „Unser Lied für Liverpool“ womöglich gar kein Begriff, obwohl sie mit dem Album „Blood & Glitter“ zu Beginn des Jahres die Nummer eins der deutschen Charts erklommen hatten. Die Radiotauglichkeit, im vergangenen Jahr zum Unwort der deutschen ESC-Community geworden, mag der Band fehlen, aber dafür hatte sie eine ausgeklügelte und routinierte Bühnenshow mit nach Köln gebracht. Es wurde sofort klar: Hier kommt nicht bloß ein Beitrag, sondern ein spektakuläres Gesamtkonzept.

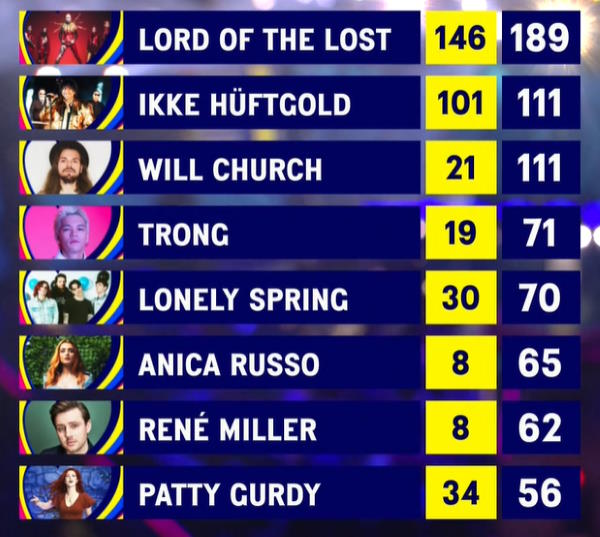

„Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir in einer komplett neuen Situation sind. Es soll sich ein bisschen anfühlen wie ein Livekonzert von uns, weil das die Energie ist, die uns ausmacht“, hatte Sänger Chris Harms im Gespräch mit bleistiftrocker.de vor der Show verraten – und genau das lieferten Lord Of The Lost. Und setzten sich damit deutlich von allen anderen ab. Zwar hatte jeder Act seinen Charme, aber beispielsweise bei Mitfavoritin Patty Gurdy passierte auf der Bühne während „Melodies Of Hope“ deutlich zu wenig, um überzeugen zu können. Und: Da Lord Of The Lost das Televoting deutlich gewannen und dabei selbst Ikke Hüftgold distanzierten, bleibt die Diskussion darum, dass das deutsche Publikum eigentlich wen anders nach Liverpool hätte schicken wollen, auch aus.

03. Show verbessert, aber …

Die ARD und ESC-Shows, das tat in der Vergangenheit immer mal wieder echt weh. Die „Früher hieß es noch Grand Prix“-Folklore paarte sich stets mit der hyper-ironischen Barbara Schöneberger – wen wundert es da, dass der Eurovision Song Contest in Deutschland nicht den besten Ruf genießt? Bei „Unser Lied für Liverpool“ waren derweil endlich Aufwärtstendenzen zu sehen. Zwar verlor sich Schöneberger noch immer in ironischen Brechungen, wie sie Ikke Hüftgold in seinem Song auch nicht besser hinbekommen hat („Ich habe ein gutes Gefühl. Aber ich hatte jedes Jahr ein gutes Gefühl!“, „Trong ist so ein bisschen der Menderes der ARD!“). Sie holte in diesem Jahr immerhin die Acts nicht mit einem irritierenden „Du hast es hinter dir!!“ von der Bühne – ja, das ist tatsächlich ein Fortschritt.

Eine richtig charmante Idee war das Medley aller Acts, das seltsamerweise zwischen die Punktevergaben von Jury und Publikum gepackt wurde und bei dem sich alle einen Hit aus der ESC-Geschichte schnappten. „Satellite“ von Lord Of The Lost oder die Punkversion von „Save Your Kisses For Me“ von Lonely Spring machten wirklich Spaß – und ja, auch Ikke Hüftgolds Einlage zu „Dancing Lasha Tumbai“ hatte etwas Unterhaltsames. Zu langatmig waren dagegen die Talks auf dem Sofa, auch wenn man mit Florian Silbereisen, Riccardo Simonetti und Ilse DeLange eine aufgeweckte Runde beisammen hatte. Und so überzog man unnötigerweise am Ende eine Show, bei der man sogar noch kurzfristig auf einen Musikact hatte verzichten müssen.

04. Der Vorjahressieger ist endlich dabei

Mit der Wertschätzung der deutschen ESC-Acts war es in der letzten Zeit so eine Sache. Michael Schulte war nach seinem vierten Platz noch gelegentlich in deutschen ESC-Sendungen zu sehen. Diejenigen, die schlechter abgeschnitten hatten, ließ der NDR mit Abreise vom ESC-Austragungsort regelmäßig fallen wie die berühmte heiße Kartoffel. Während es in anderen Ländern üblich ist, dass die Vorjahressieger*innen den Staffelstab an ihre Nachfolger*innen weitergeben, passierte das bei der ARD nie. Auch nicht im vergangenen Jahr, als die deutsche Head Of Delegation Alexandra Wolfslast auf die bleistiftrocker.de-Frage, ob Jendrik bei „Germany 12 Points“ dabei sein würde, nur lapidar mit „Das ließ sich nicht einrichten“ antwortete.

Dieses Mal war Malik Harris trotz seines letzten Platzes da, es gab einen kurzen Talk, einen Musikeinspieler und er brachte den Umschlag mit dem Publikumsvoting auf die Bühne. Allerdings hätte man ihn auch seinen Beitrag „Rockstars“ singen lassen können – um das rosenmontagszugige Intro wäre es beispielsweise nicht schade gewesen. Ansonsten ist es hoffentlich der Start einer Tradition, die Acts des Vorjahres immer in der darauffolgenden Show dabeizuhaben. Denn jemand, der Deutschland auf einer großen Bühne repräsentiert, hat unabhängig vom Ergebnis genau das verdient.

05. Beim Voting hakt es an mehreren Stellen

Ein Ergebnis, das zu 50 Prozent von einer internationalen Jury und zu 50 Prozent durch das Publikum bestimmt wird – das klingt erst mal gut, zumal es dem ESC-Finale nachempfunden ist. Bei „Unser Lied für Liverpool“ hakte das aber an mehreren Stellen. Bei den Ländern, aus denen man sich Jurypunkte holte, hätte man sich mit Blick auf ganz Europa noch breiter aufstellen und dafür auf das ein oder andere Nachbarland verzichten können. Hinzu kam am Donnerstag die Verwirrung darum, welcher Proben-Take der Acts an die Jurys geschickt werden sollte. Bekam Trong morgens noch die Ansage, sein dritter Durchlauf in der Einzelprobe sei der für die Jurys, änderte sich das im Laufe des Tages. Erst später stand fest: Die Durchlaufprobe am Donnerstagabend bildete die Grundlage für die Bewertung. Jene Probe war für die Presse allerdings nicht einsehbar, weshalb die Jurypunkte schwierig zu bewerten sind.

Und dann wäre da noch das Voting der Zuschauer*innen: Im Vorfeld konnte bereits online tagelang abgestimmt werden. Die Künstler*innen mussten, um irgendwie eine Chance zu haben, wie wild auf ihren Social-Media-Kanälen trommeln und um Stimmen betteln, Acts mit größerer Fanbase waren dabei deutlich im Vorteil. Und hier musste abgestimmt werden, ohne die Liveauftritte zu kennen – eine Situation, die es beim Eurovision Song Contest so nicht gibt und die bei einer Show, die auf Performance und Gesangsqualität ausgelegt ist, komplett unsinnig erscheint. Während „Unser Lied für Liverpool“ konnte derweil nur per Telefon und SMS – die Älteren werden sich erinnern – gevotet werden. Immerhin: Die Punkteverkündung war knackig und spannend – auch das ein Upgrade zum vergangenen Jahr.

Fotos: Sonja Riegel / bleistiftrocker.de und Screenshot NDR